掛け心地とデザインへのあくなき追及

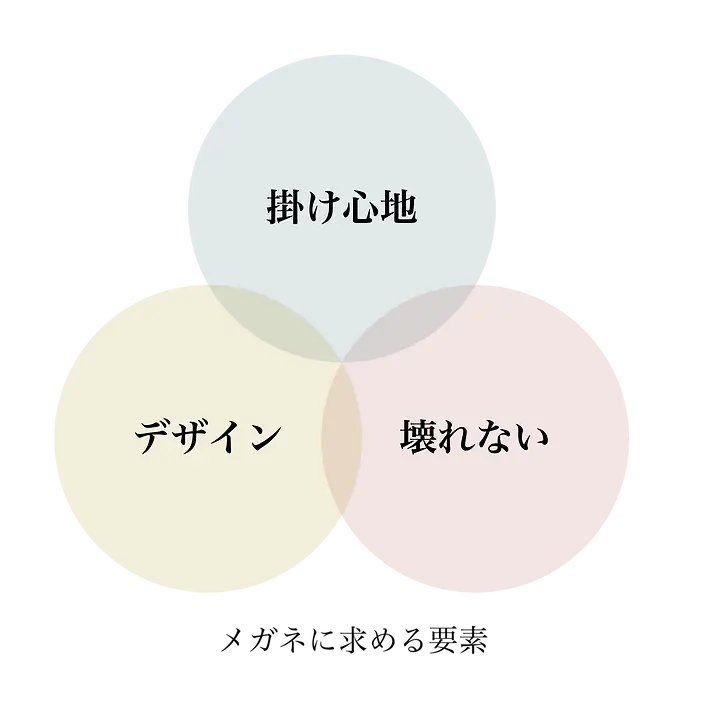

さて、素人営業で立上ったシャルマンであるが、肝心なのは、なんといっても商品・メガネである。お尻でメガネを踏んで「その強度、さすがメイドイン・ジャパン」などというCFは、日本のモノづくりを愚弄したコメントで、壊れないことが、メイドイン・日本の本質ではない。この日まで、半世紀以上にわたり、金属加工で生計を立て、メガネと取っ組み合ってきた者たちにとっては、片腹の痛いフレーズである。

メガネの「品質」とはなにか……エンジニアではない堀川さん。だからこそ、無理難題など関係なく、とことん「メガネ」を突き詰めた。強度は大前提として、そのうえで「掛け心地」を追求した。そのために、産業技術総合研究所の「デジタルヒューマン研究ラボ」と8年かけて、人種別におよそ一千人の頭の骨格を測定、研究した。また、世界での販売も視野に様々な人種についても研究をした。

そのデータを基に骨格のモデルをつくり、メガネをかけたときに、どういう圧力がどのようにかかるのかを解析するシステムを自社開発した。左右のテンプルがどれほどの強さで耳にかかるのが一番心地よく、また、ズレや落下が防げるかを知ったのだ(右下の写真は、製造ロットごとに抜き打ちで行う、締め付け具合の測定)。

こうした「掛け心地」の追及により、日本国内はもとより、1980(昭和55)年からアジアヘの輸出がはじまる。当時のアジア市場は、欧州製が席巻していたが、日本人に近いアジア人の骨格にはやはりシャルマン製が合い、高温多湿な気候では、欧州のメッキははがれたり錆を起こしていたが、シャルマンのそれはまるで違っていたため、順調に市場を得ていった。

そして、もう一つがデザイン。

シャルマンには、リベット鋲の金張りの技術があり、先の通り、金属フレームのメッキ技術は折り紙つきであった。しかし、セルロイドやべっ甲といったフレームに銀縁、せいぜい金縁メガネでは、ファッションどころか、「矯正器具」の域を出ない。しかも、すでに当時は、欧州からカラフルでデザインに富んだものが多く日本に輸入されていた。

そんなある日。ドイツに優れた塗装技術がある……それを耳にした堀川さんは、その技術導入を役員会に諮った……が……

却下される。そこで、単身ドイツに渡り、個人資金で1億円を超える塗装技術と機械を買い付けてきた。それほど、これからの世の中「デザイン」は重要だと考えたのだ。

「掛け心地」と「デザイン」。2つの要素は異なるように見えるが、実際に使う者にとって、どちらも「満足」のための重要な要素なのだ。

そして、この2つの徹底追及により、シャルマンは次のステージに立つことになる。

一般的な金属フレームの時代が去り、流行は「形状記憶」なる金属であった。しかし、脱着や衝撃など想像以上に過酷に使われるメガネにおいては、どうしても金属疲労やゆがみが出てきてしまう。

そこで登場したのが「チタン」であった。軽量でいて強靭という夢のような金属であるが、いかんせん加工が困難な素材であった。

そんなある日。ドイツに優れた塗装技術がある……それを耳にした堀川さんは、その技術導入を役員会に諮った……が……

却下される。そこで、単身ドイツに渡り、個人資金で1億円を超える塗装技術と機械を買い付けてきた。それほど、これからの世の中「デザイン」は重要だと考えたのだ。

「掛け心地」と「デザイン」。2つの要素は異なるように見えるが、実際に使う者にとって、どちらも「満足」のための重要な要素なのだ。

そして、この2つの徹底追及により、シャルマンは次のステージに立つことになる。

一般的な金属フレームの時代が去り、流行は「形状記憶」なる金属であった。しかし、脱着や衝撃など想像以上に過酷に使われるメガネにおいては、どうしても金属疲労やゆがみが出てきてしまう。

そこで登場したのが「チタン」であった。軽量でいて強靭という夢のような金属であるが、いかんせん加工が困難な素材であった。

日本のメガネと鯖江

1551年

宣教師フランシスコ・ザビエルが大内義隆氏にメガネを献上

現存する最古のメガネは、室町幕府12代将軍・足利義晴のメガネ

17世紀

長崎で初めてメガネがつくられる(べっ甲や水牛角など)

18世紀

京都・大坂・江戸などの都市部でメガネが広く販売される

1873年

(明治6)

ウィーン万博でメガネづくりを学んだ朝倉松五郎(東京)がレンズ研磨

技術と機械を持ち帰り、国産のメガネづくりが普及

1905年(明治38)

増永五左衛門が東京・大阪から職人を招き、農閑期の農家の副業としてメガネフレームを現・福井市で製造をはじめる

「帳場」と呼ばれる製造工程を細分化しての生産体制を確立

1955年〜

高度経済成長下での需要増で鯖江は一大成長を遂げる

しかし、平成28年6月の調査で、鯖江のメガネは、事業所数は、

ピーク時(1983年)の51%となる453事業所、出荷額は、ピーク時(1992年)の34%となる776億円となった

メガネに最適なチタン素材の開発

そして、ラインアート シャルマン発売へ

「チタン」といっても様々な種類があるが、鋼鉄以上の強度を持ちながら、質量は55%と軽く、アルミの2倍の強度があるため金属疲労に強い金属である。また、酸などに対する耐食性に優れているため、航空機や潜水艦にも使われる金属である。

そんな大げさな金属がメガネに?と思うが、人体にとっては、人工関節にも使われるほど、「金属アレルギー」を起こさない素材なのである。しかし、軽くて、強靭でしなやか、柔軟性に富んではいるものの、目指す「掛け心地」の満足を持続させるための「形状記憶」の性質はそれまでのチタン材にはなかった。

メガネに最適な「形状記憶」チタン材の自社開発がはじまった。開発担当の社員をアメリカの大学に2年間通わせてまでの挑戦であったが、叶わなかった。

そんな折、東北大学金属材料研究所が新たな超弾性合金の開発を進めているという情報が飛び込んだ。

すぐにシャルマンの開発担当者を派遣して、共同研究がはじまった。そして、世界初のニッケルフリーの形状記憶チタン合金「エクセレンスチタン」の開発に成功した。研究をはじめ足かけ8年、2009(平成21)年のことであった。

新素材の開発と時を同じくして、新たな溶接技術の開発もはじまった。

従来のメガネは、いくらスポットロウ付けをしたとしても、溶接個所には熱の影響が残る。

繊細なメガネにとって、これまでの接合技術では、美しさの表現に限界があったし、何より同時進行で開発中の新素材の接合にも支障をきたすのであった。

そこで、福井県が進める産・学・官の連携事業に賛同をして、ふくい産業支援センターと大阪大学と共同で、レーザ溶接技術(レーザ光線により、接合させる部材を溶かしてくっつける)の開発がスタートする。

ここにも専門の技術系の社員を派遣し、およそ5年の歳月をかけて、レーザによる微細接合技術の開発に成功した。

この技術が生まれなくては、エクセレンスチタンの性能が十分に発揮されることがなかったかもしれない。

そもそもチタンは、溶接することが厄介な金属で、溶接時の加熱により、材料が大気中の酸素や窒素、水素と反応し、溶接部が脆化する問題があった。しかし、開発した新たな技術を使えば、今までにない形状やデザインをメガネに織り込むことが出来るのだ。

ただ、ここまでの研究開発にかける時間、労力、資金もスゴイが、シャルマンのすごさは、これら技術と知識を最大限に発揮し、目指すメガネをつくるということだ。

つまり、世の中にないものを手に入れたわけであるから、そこからモノをつくり出すということは、メガネを製造する機械を一からつくることが必要だ。ただ、つくるためには、素材の特性や様々なデータが必要であり、品質を担保する試作やテストが繰り返されて初めて、製造機械が出来るのだ。

ただ、ここまでの研究開発にかける時間、労力、資金もスゴイが、シャルマンのすごさは、これら技術と知識を最大限に発揮し、目指すメガネをつくるということだ。

つまり、世の中にないものを手に入れたわけであるから、そこからモノをつくり出すということは、メガネを製造する機械を一からつくることが必要だ。ただ、つくるためには、素材の特性や様々なデータが必要であり、品質を担保する試作やテストが繰り返されて初めて、製造機械が出来るのだ。

シャルマンの代表シリーズであり、2019年に発売10周年を迎えた、人気の「ラインアート シャルマン」シリーズ(下部:女性用)のラインナップ。このシリーズのテンプルに見られるように、細いエクセレンスチタンの組み合わせによる立体的(3D)なデザインは、これまでの金属や樹脂では、強度面からも叶えられなかったものだ。その斬新なデザインは、開発された新素材と新技術によってそれを可能にしたのだ。もちろんそこには、シャルマンの一丁目一番地の哲学「掛け心地」を最重視して、デザインが起こされた。

その掛け心地をいえば、棒や板状のテンプルでは、その素材の弾性に委ねることになるが、こうした立体構造にすることによって、材料だけでは補えない、しなやかさ、やわらかさを持たせる

ことが出来るのだ。

2009年に発売されたラインアート シャルマン第一号、XL1000。繊細なエクセレンスチタンのワイヤーを複数のアーチで組み合わせ、かつてない掛け心地で多くの方々を魅了している。

未知の素材をシャルマンが目指す製品に落とし込む。先の製造機械の開発と同様に、デザインと強度・構造設計とのバランスを計りながら素材特性を最大限に生かす商品開発がはじまった。

さらに、美術・工芸品をつくるわけではないから、生産ラインの構築や、そのためのノウハウを合体させ、数をつくらなくては、すべてが「宝の持ち腐れ」となってしまう。

その結果、機能を持ったデザイン、が完成した。これがシャルマンのメガネであり、真の技術力であった。そしてその力は、更なる分野へ発展していくこととなった。

「ラインアート シャルマン」シリーズ(レディース)のテンプルデザイン

鯖江のメガネづくりの分業体制は 金型→部品→組立→研磨→表面処理→仕上 と分けられている。もちろん一工程1社ではなく、多くの部品によって出来るメガネだから、その種類だけの工程が必要となる。自社工場で一貫生産するシャルマンは、これら200工程以上といわれる作業を全て行っている。地場の分業体制と最も違うことは、各工程ごとにしっかりと検品が行われ、問題があれば工程をさかのぼり、あるいは、他のロットも調べるという徹底ぶりである。それもあり、製造ラインこそ省人化されているが、とにかく製品に関わる人の数は多い。 しかし、こうであってこそ「品質」が保てるのだ

レーザ微細接合を行う機械